![]()

相続法改正前の民法下における遺留分減殺の対象財産に債権が含まれる場合において、遺留分権利者が当該債権の債務者に対して直接請求するためには債務者対抗要件具備(受遺者等から債務者に対する通知等)が必要であると判示した事例【東京地方裁判所令和4年12月13日判決】

弁護士

前田光貴

![]()

-

第1 はじめに

本件は、亡Aが全財産を原告ら以外の子2名に相続させる旨の遺言をしたところ、原告らが上記遺言は原告らの遺留分を侵害しているとして上記2名に対して遺留分減殺請求をした上、亡Aの財産中に被告に対する預託金返還請求権等が含まれているとして、原告らが、被告に対して、預託金返還請求権等に基づき遺留分に相当する額の一部の支払を求めているという事案です。

本判決は、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権の行使によって取得した債権の債務者に対して権利行使をするためには、債務者対抗要件の具備(譲渡人から被告に対する通知等)が必要であるとした事例として、実務上参考になりますので、ご紹介いたします。 -

第2 事案の概要

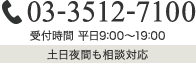

①亡A(平成28年3月12日死亡)には、B、C及び原告X1の3名の実子並びに原告X2(原

告X1の配偶者)、原告X3(原告X1と原告X2の子)、原告X4(上記同)及び原告X5(

上記同)の4名の養子がいた。

②被告は、亡Aの生前に、同人から依頼を受けていた弁護士である。

③被告は、平成18年10月31日から平成27年6月1日までの間に、亡Aの資産として、合計

3億1226万5327円を預かった。

④亡Aは、B及びCに、遺産の全てを相続させる旨の遺言をした。

⑤原告らは、B及びCに対して、それぞれ遺留分減殺請求の意思表示をした。

⑥原告らは、平成29年、被告を相手方として前訴を提起し、令和3年9月28日、東京地方裁判

所は、原告らの請求を全部認容し、被告に対し、原告ら5名に対してそれぞれ1000万円を支

払うことなどを命ずる判決をした。

-

第3 裁判所の判断

1 裁判所は、以下のとおり、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権の行使によって取得した債権の

債務者に対して権利行使をするためには、債務者対抗要件が必要であるとしました。

(1)遺留分減殺の対象が不動産で遺留分減殺請求後に当該不動産が第三者に譲渡された場合に

は、遺留分権利者と当該第三者の関係は対抗関係に立つと解されているところ(最高裁判決昭

和35年7月19日民集14巻9号1779頁参照)、この理は遺留分減殺の対象が債権であ

る場合にも当てはまり、・・・遺留分減殺請求によって受遺者等から遺留分権利者に対して当

該債権が移転した場合についても、・・・当該債権の譲渡人といえる受遺者等からの通知又は

債務者による承諾がなければ、当該債権の移転は債務者に対して対抗することができないと解

すべきである。

(2)遺留分減殺請求を受けた受遺者等には価額弁償請求権が認められているところ(平成30年

法律第72号による改正前の民法1041条1項)、遺留分権利者による債務者に対する直接

請求を許容し、受遺者等を介しない態様での権利行使を認めることとすると、法で認められた

価額賠償請求権の権利行使の機会を受遺者等から実質的に奪うことになりかねない。

(3)遺留分減殺請求に係る訴訟においては、遺留分権利者の具体的遺留分の額を確定するため

に、被相続人の遺産の範囲や額、相続人や第三者に対する生前贈与の有無や額等の事情を確定

させる必要があるところ、遺留分権利者による債務者に対する直接請求を許容し、受遺者等を

介しない態様での権利行使を認めることとすると、債務者にとって攻撃防御を適切に展開する

ことが困難となり、当事者間の衡平に反するおそれがある。

2 ・・・本件においては、原告らが、本件遺留分減殺請求の意思表示により取得したとする預託

金請求権又は不法行為若しくは債務不履行に基づく損害賠償請求権につき、その譲渡人であるB

及びCから被告に対する通知又は被告の承諾があると認めるに足りる証拠はないから、債務者対

抗要件を欠き、原告らは、被告に対してその権利行使をすることはできないとしました。 -

第4 コメント

1 民法改正により、遺留分減殺請求権は金銭債権化され、遺留分権利者は、受遺者等に対して金

銭請求することができる権利(遺留分侵害額請求権)として位置付けられることとなりましたが (

民法1046条1項)、旧法下においては、遺留分減殺請求権を行使すると物権的効力が生ずることと

されていました。なお、旧法下とはいえ、未だ相当数の旧法下の事案が存在する状況です。

2 本件では、遺留分権利者が債務者に対して直接権利行使をしてきた場合において、債務者が対

抗要件の抗弁を提出できるかが問題となりました。

3 この点、明確に論じた学説等も乏しい状況であるものの、本判決では、遺留分権利者が債務者

に対して直接権利行使をしてきた場合には、債務者はいわゆる債務者対抗要件の抗弁を提出でき

ると判示しました。

4 判決理由として、形式論のほかに、実質論として、①受遺者等を介しない態様での権利行使を

認めることとすると、法で認められた価額賠償請求権の権利行使の機会を受遺者等から実質的に

奪うことになりかねないこと、②遺留分減殺請求に係る訴訟においては、遺留分権利者の具体的

遺留分の額を確定するために、被相続人の遺産の範囲や額、相続人や第三者に対する生前贈与の

有無や額等の事情を確定させる必要があるところ、遺留分権利者による債務者に対する直接請求

を許容し、受遺者等を介しない態様での権利行使を認めることとすると、債務者にとって攻撃防

御を適切に展開することが困難となり、当事者間の衡平に反するおそれがあることをあげまし

た。これらの点を踏まえますと、本判決は、妥当な結論といえます。

5 なお、現行法の遺留分侵害額請求権は、受遺者等に対する権利のため、債務者に対して直接権

利行使ができないことになります。

以上